Sind es immer nur die sehr aggressiven Sale – Maßnahmen, die die Kunden in einem Online Shop zum Kauf bewegen, oder gibt es nicht auch noch andere subtilere Methoden? Diese Frage müssen sich Online-Shop-Betreiber immer öfters stellen, weil die Preis Sensitivität oft nicht der einzige Faktor während einer Kaufentscheidung ist. In diesem Beitrag gehen wir darauf ein, warum Digital Nudging für Shop-Betreiber ein wertvolles Werkzeug sein kann, ihre Kunden zum Kauf zu lenken. Dafür stellen wir zehn bewährte Methodiken vor mit jeweils einem Fallbeispiel. Zunächst müssen wir uns aber anschauen, woher das Konzept stammt und warum es seine Daseinsberechtigung hat.

Nudging, generell ein Konzept aus der Verhaltensökonomie, zielt darauf ab, die Entscheidungsfindung des Einzelnen durch zwanglose Methoden zu seinem Vorteil zu beeinflussen (vgl. Armindokht & Otarkhani, 2023). Dieser Ansatz stammt aus dem libertärem Paternalismus und betont die individuelle Freiheit, sowie die Wahlmöglichkeit jedes Einzelnen. Sowohl private als auch öffentliche Institutionen bedienen sich immer öfters an dem Konzept, weil sie relativ kostengünstig sind und das Potential haben, wirtschaftliche und anderweitige Ziele, wie bspw. die öffentliche Gesundheit zu fördern (vgl. Sunstein, 2014).

Aus den Wirtschaftswissenschaften Grundkursen ist der Begriff des Homo Economicus allgegenwärtig und beruht primär auf drei Annahmen (vgl. Thaler. 2016):

Klar definierte Präferenzen und unvoreingenommene Erwartungen – Sie haben feste Ziele und treffen Urteile ohne Verzerrungen.

Optimal handelnde Entscheider – Sie verfügen über unendliche kognitive Fähigkeiten und Willenskraft, wählen stets die wirklich beste Option und widerstehen jeglicher Versuchung.

Eigeninteresse als Hauptantrieb – Zwar können sie altruistisch agieren, ihr Handeln richtet sich aber primär nach dem eigenen Nutzen.

Die Verhaltensökonomie ersetzt dieses Modell durch den realistischeren Menschen (Homo sapiens), der mit begrenzter Rationalität, schwankender Willenskraft und oft gemischten Motiven agiert. Genau hier setzt Nudging, bzw. mit der Digitalisierung Digital Nudging an.

Unter digitalem Nudging versteht man die Verwendung von Gestaltungselementen der Benutzeroberfläche, um das Verhalten der Menschen in digitalen Entscheidungsumgebungen zu steuern (vgl. Weinmann et al., 2016). In unserer Branche sprechen wir also primär von Online Shops, die den Kunden zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten bieten. Welches Produkt ist das passende für mich? Lasse ich mich durch ein Cross Selling mit ähnlichen oder passenden Produkten dazu verleiten, mehr als ursprünglich geplant einzukaufen? Von welchen Informationen lasse ich mich wie sensibel zum Kauf animieren? Solchen Fragen und mehr müssen sich täglich Kunden in Online Shops stellen und Entscheidungen treffen.

In diesem Szenario sind die Online-Shop-Betreiber also die Architekten der Entscheidungsmöglichkeiten und können über die Benutzeroberfläche der Kunden bestimmen. Somit haben sie auch die Möglichkeit das Nutzerverhalten in gewissermaßen zu beeinflussen und zu lenken (vgl. Armindokht & Otarkhani, 2023).

1. Preisanker setzen (Anchoring)

In der Verhaltensökonomie ist der Ankereffekt gut belegt: Schon Tversky und Kahneman zeigten, dass Menschen Schätzungen stark am ersten verfügbaren Wert ausrichten (vgl. Stean et al., 2025). Neuere Experimente belegen, dass hohe Anker zu höheren Preisabschätzungen und niedrige Anker zu niedrigeren Einschätzungen führen (vgl. Zong & Guo, 2022). In der Praxis bedeutet das, dass ein Onlineshop zuerst einen hohen „UVP“ oder ein Premium‑Produkt zeigt – etwa kabellose Kopfhörer mit „UVP 199 $ – Ihr Preis 149 $“ – und damit 149 $ als Schnäppchen erscheinen lässt. Ebenso lassen sich mittelteure Produkte günstiger erscheinen, wenn sie neben einer sehr teuren Variante präsentiert werden.

So funktioniert’s im Shop:

- Zeige zuerst ein teureres Premiumprodukt oder einen hohen UVP.

- Beispiel: „UVP 199 € – Ihr Preis 149 €“ macht 149 € automatisch zum Schnäppchen.

- Auch Mittelklasseprodukte wirken günstiger, wenn daneben eine sehr teure Variante steht.

2. Knappheit und FOMO auslösen (Scarcity)

Digitale Knappheitshinweise (z. B. „Nur noch 3 Stück verfügbar“ oder „–45 % nur heute“) wecken Verlustangst. Ein Konferenzbeitrag der University of Massachusetts betont, dass online eingesetzte Zeit‑ und Mengenknappheit die Produktbewertung und Kaufabsicht erhöht, weil Nutzer heuristisch „knapp = gut“ schlussfolgern (vgl. Bathia et al., 2022). Eine neuere Studie zu E‑Commerce‑Nudges beschreibt, dass solche Scarcity‑Warnungen auf dem Prinzip der Verlustaversion beruhen; Meldungen wie „In hoher Nachfrage!“ veranlassen Käufer, schnell zuzuschlagen (vgl. Hettler et al., 2024). Ein Onlineshop kann dieses Prinzip nutzen, indem er bei limitierten Aktionen einen Countdown oder eine geringe Restmenge prominent anzeigt.

So funktioniert’s im Shop:

- Countdown-Timer für zeitlich begrenzte Angebote.

- Hinweise wie „Nur noch 3 Stück verfügbar“ oder „In hoher Nachfrage“.

- Aber Vorsicht: Nur einsetzen, wenn es stimmt – sonst leidet die Glaubwürdigkeit.

3. Soziale Normen/Social Proof

Menschen orientieren sich am Verhalten anderer. Eine Studie im Electronic Commerce Research definierte soziale Normen als „Regeln und Standards, die das Verhalten innerhalb einer Gruppe steuern“ und verwendete in einem Experiment Empfehlungsliste wie „Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch …“ (vgl. Hettler et al., 2024). Die Forscher fanden, dass solche Social‑Proof‑Nudges das Einkaufsverhalten spürbar beeinflussen (vgl. Hettler et al., 2024). In der Praxis markieren Shops ihre Bestseller mit „Top‑Seller“‑Abzeichen oder zeigen, wie viele Kunden sich das Produkt gerade ansehen. Solche Hinweise geben Sicherheit und reduzieren die Qual der Wahl.

So funktioniert’s im Shop:

- Bestseller-Badges („Top-Seller“).

- Anzeigen, wie viele Personen das Produkt gerade betrachten oder gekauft haben.

- Empfehlungsliste: „Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch …“.

4. Voreinstellungen (Default‑Optionen)

Voreingestellte Optionen wirken stark, weil viele Nutzer den vorgeschlagenen Weg wählen, um kognitive Anstrengung zu vermeiden. Eine randomisierte Studie mit 596 Teilnehmern zeigte, dass Kunden Standardoptionen eher akzeptieren, wenn ein Produktkonfigurator zunächst viele Auswahlmöglichkeiten präsentiert, wodurch geistige Ressourcen erschöpft werden; eine abnehmende Zahl von Optionen senkte die wahrgenommene Schwierigkeit und erhöhte die Zufriedenheit (vgl. Figl et al., 2021). Die Autoren schließen daraus, dass Nutzer oft unbewusst den Status quo bevorzugen. Online‑Shops nutzen dies, indem sie z. B. ein Spar‑Abo als Vorauswahl im Checkout markieren oder die Express‑Versandoption bereits vorausgewählt haben.

So funktioniert’s im Shop:

- Expressversand oder Geschenkverpackung standardmäßig vorauswählen.

- Spar-Abos im Checkout als Default setzen – immer mit klarer Möglichkeit zum Abwählen.

- Komplexe Konfiguratoren zuerst mit einer sinnvollen Standardkombination starten.

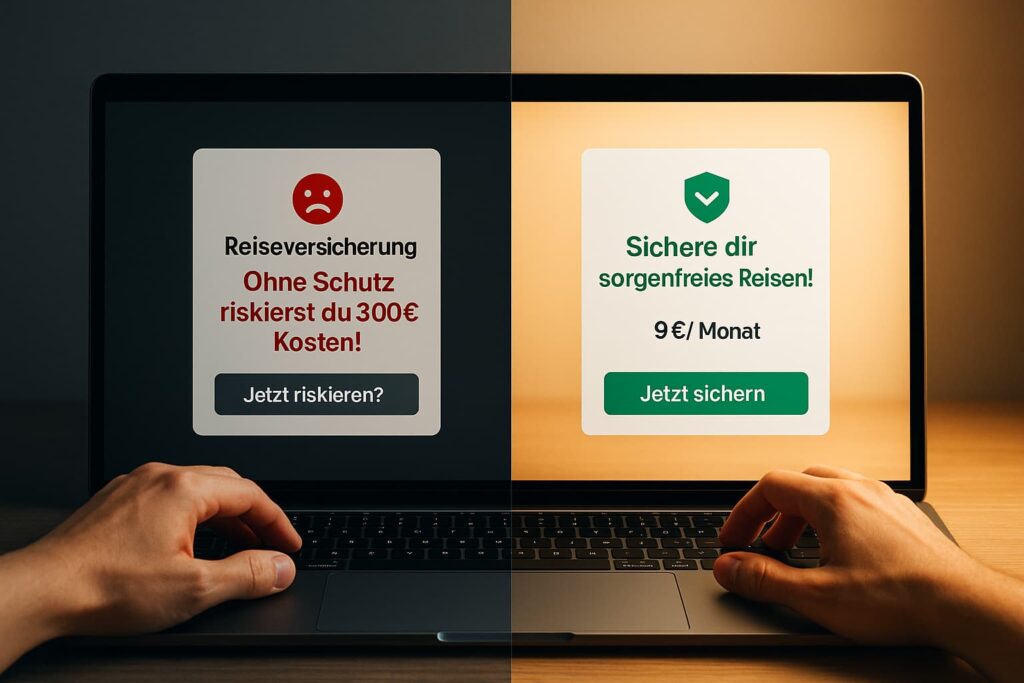

5. Framing‑Nudge – positive statt negative Information

Die Framing‑Theorie zeigt, dass Konsumentinnen auf unterschiedlich formulierte Botschaften verschieden reagieren. Eine groß angelegte Studie mit 6 906 Teilnehmerinnen über den Kauf von künstlichem Fleisch fand, dass die Kaufabsicht unter einem positiv formulierten Informationsrahmen signifikant höher war als bei einer negativen Formulierung (vgl. Shan et al., 2022). Die Forschenden erklären dies damit, dass positive Formulierungen bei Produkten mit geringem Risiko und wenig Vorwissen eher Neugier wecken und die Kaufbereitschaft steigern (vgl. Shan et al., 2022). Außerdem zeigte sich, dass Konsumenten mit niedrigerem Produktwissen stärker durch das Framing beeinflusst werden (vgl. Shan et al., 2022).

In Online‑Shops lassen sich Produktbeschreibungen gezielt positiv formulieren. Anstatt potenzielle Verluste hervorzuheben („Wenn du diese Versicherung nicht abschließt, riskierst du hohe Kosten“), könnte der Shop die Vorteile betonen: „Mit dieser Versicherung sicherst du dir sorgenfreies Reisen“. Bei nachhaltigen Produkten sind Slogans wie „Schont das Klima und spart Stromkosten“ oft überzeugender als drohende Warnungen. Positive Frames wirken laut der erwähnten Studie besonders bei Alltagsprodukten oder Lebensmitteln, die als wenig riskant wahrgenommen werden (vgl. Shan et al., 2022).

So funktioniert’s im Shop:

- Statt „Ohne diese Versicherung riskieren Sie hohe Kosten“ lieber „Mit dieser Versicherung reisen Sie sorgenfrei“.

- Nachhaltige Produkte mit Vorteilen bewerben („Spart Strom und schont das Klima“) statt mit Verlustangst.

- Besonders effektiv bei Alltagsprodukten oder Lebensmitteln, die als risikoarm wahrgenommen werden.

Fazit: Kleine Impulse, große Wirkung

Digital Nudging ist kein Trick, um Kunden zu überlisten, sondern ein Werkzeug, um Entscheidungen einfacher und angenehmer zu gestalten. Wer Preisanker, Knappheit, Social Proof, Voreinstellungen und positives Framing gezielt einsetzt, steigert nicht nur die Conversion-Rate, sondern auch das Einkaufserlebnis.

Tipp:

Starte klein – teste ein bis zwei Nudges in deinem Shop, messe den Effekt und optimiere Schritt für Schritt. So baust Du nachhaltig Umsatz und Kundenvertrauen auf.

Spannend für Dich könnte auch unser Beitrag zur Gamification sein